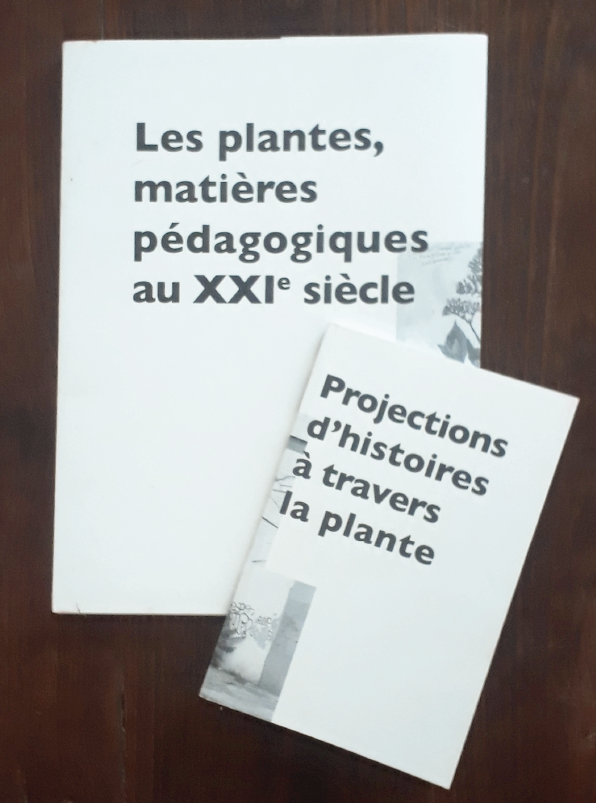

Mémoire «Les plantes, matières pédagogiques du XXIe siècle»,

et son annexe, «Projections d'histoires à travers les plantes»

et son annexe, «Projections d'histoires à travers les plantes»

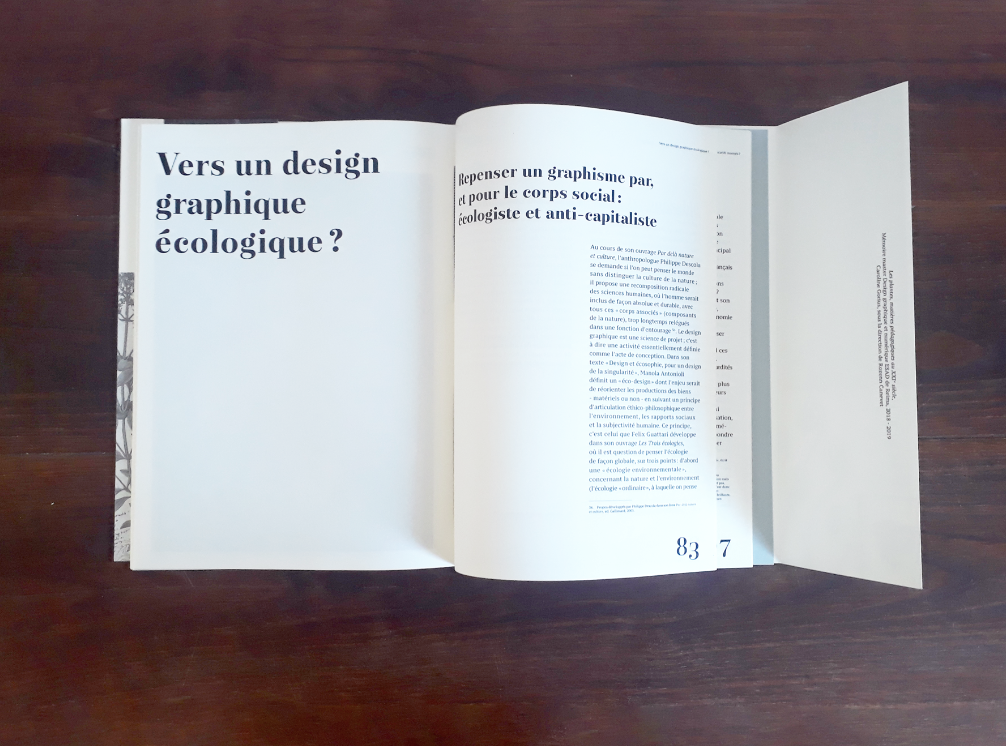

Cet écrit prend vie du fait que nous sommes au cœur de la sixième grande crise de biodiversité connue.

Or, cette dernière est d’une importance primordiale : elle constitue notre environnement et conditionne

les cultures des peuples : leurs connaissances et leurs techniques - artisanales, manuelles, scientifiques,

etc. En considérant que l’émancipation est permise par le savoir, j’y ai proposé des pistes pouvant amener

à une généralisation du savoir de la plante. J’ai donc tenté d’énumérer des solutions pour « apprendre

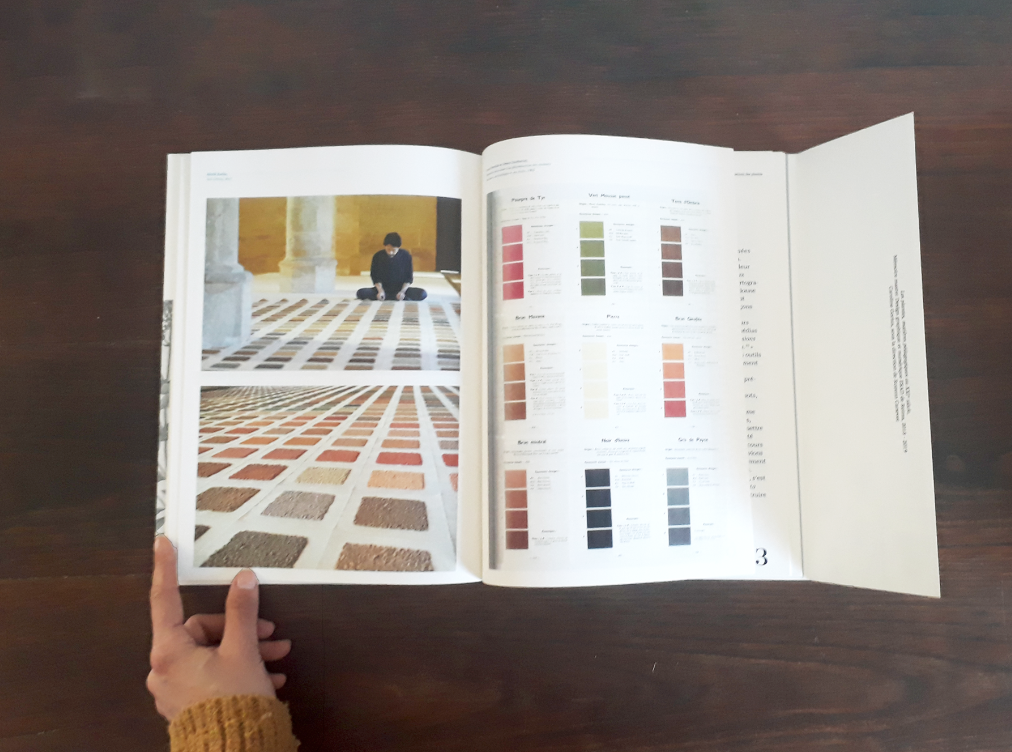

la plante », en établissant un inventaire des formes graphiques du savoir ; les représentations

et reconnaissances du sujet.

Or, cette dernière est d’une importance primordiale : elle constitue notre environnement et conditionne

les cultures des peuples : leurs connaissances et leurs techniques - artisanales, manuelles, scientifiques,

etc. En considérant que l’émancipation est permise par le savoir, j’y ai proposé des pistes pouvant amener

à une généralisation du savoir de la plante. J’ai donc tenté d’énumérer des solutions pour « apprendre

la plante », en établissant un inventaire des formes graphiques du savoir ; les représentations

et reconnaissances du sujet.

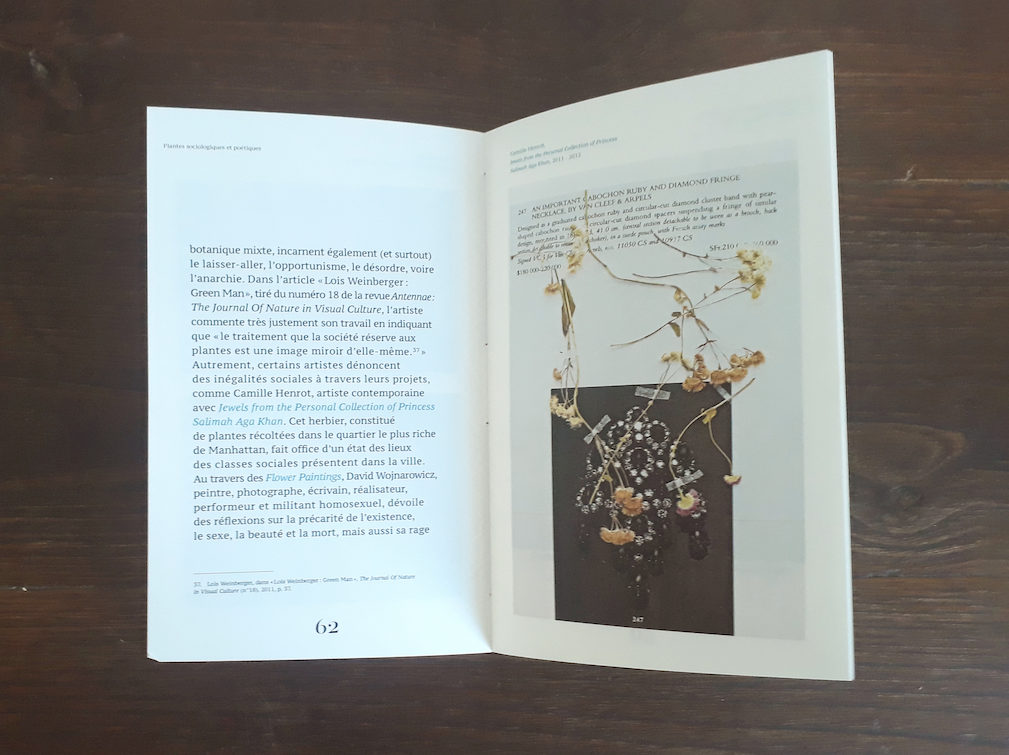

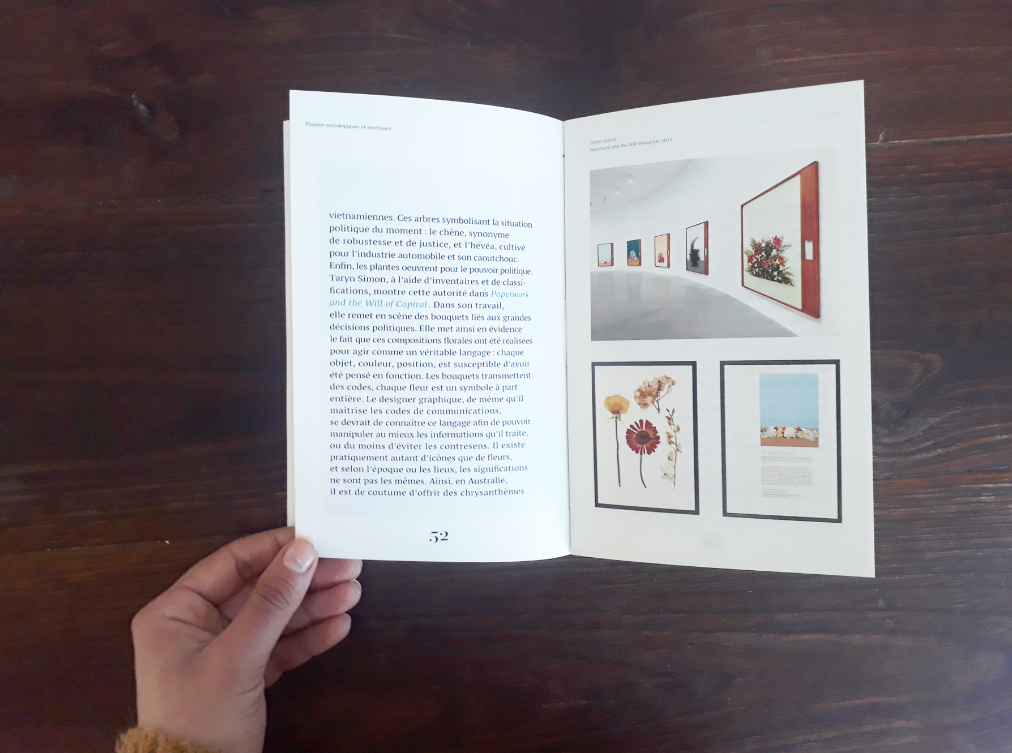

Je voulais faire de ce livre un objet plutôt luxueux afin de rappeler la préciosité des plantes, en plus de leur

accessibilité, abordée dans l'écrit. Le végétal mérite notre intérêt. Et avec cette présentation je l’indiquais

à la fois dans la forme que dans le fond.

accessibilité, abordée dans l'écrit. Le végétal mérite notre intérêt. Et avec cette présentation je l’indiquais

à la fois dans la forme que dans le fond.

Mémoire lisible en entier ici :

Les plantes, matières pédagogiques au XXIe siècle.

Les plantes, matières pédagogiques au XXIe siècle.

Annexe lisible en entier ici :

Projections d’histoires à travers la plante

Projections d’histoires à travers la plante

Caractéristiques techniques du mémoire : 111 pages + annexes / reliure collée-cousue / format 20x28cm / couverture à rabat / typographie de labeur : Pt sérif Caption / typographie de titre : NarzissTextHeavy (rappel des formes des plantes)

Caractéristiques techniques de l’annexe : 68 pages / format 13,5x21cm /même reliure et typographies que pour le mémoire.

Caractéristiques techniques de l’annexe : 68 pages / format 13,5x21cm /même reliure et typographies que pour le mémoire.

Projet de diplôme

Suite au mémoire, mon questionnement s'est précisé autour de l’agroécologie; un sujet majeur

de la situation environnementale actuelle.

J’ai donc contacté une professeure des écoles afin de tester des méthodes pédagogiques

sur «comment apprendre le vivant». Me basant sur les intelligences multiples, la recherche

s'est orientée vers des ateliers à jouer. L’objectif étant de ne laisser aucun élève de côté.

Ces ateliers furent proposés au cours de deux après-midi dans deux classes différentes de CM2.

de la situation environnementale actuelle.

J’ai donc contacté une professeure des écoles afin de tester des méthodes pédagogiques

sur «comment apprendre le vivant». Me basant sur les intelligences multiples, la recherche

s'est orientée vers des ateliers à jouer. L’objectif étant de ne laisser aucun élève de côté.

Ces ateliers furent proposés au cours de deux après-midi dans deux classes différentes de CM2.

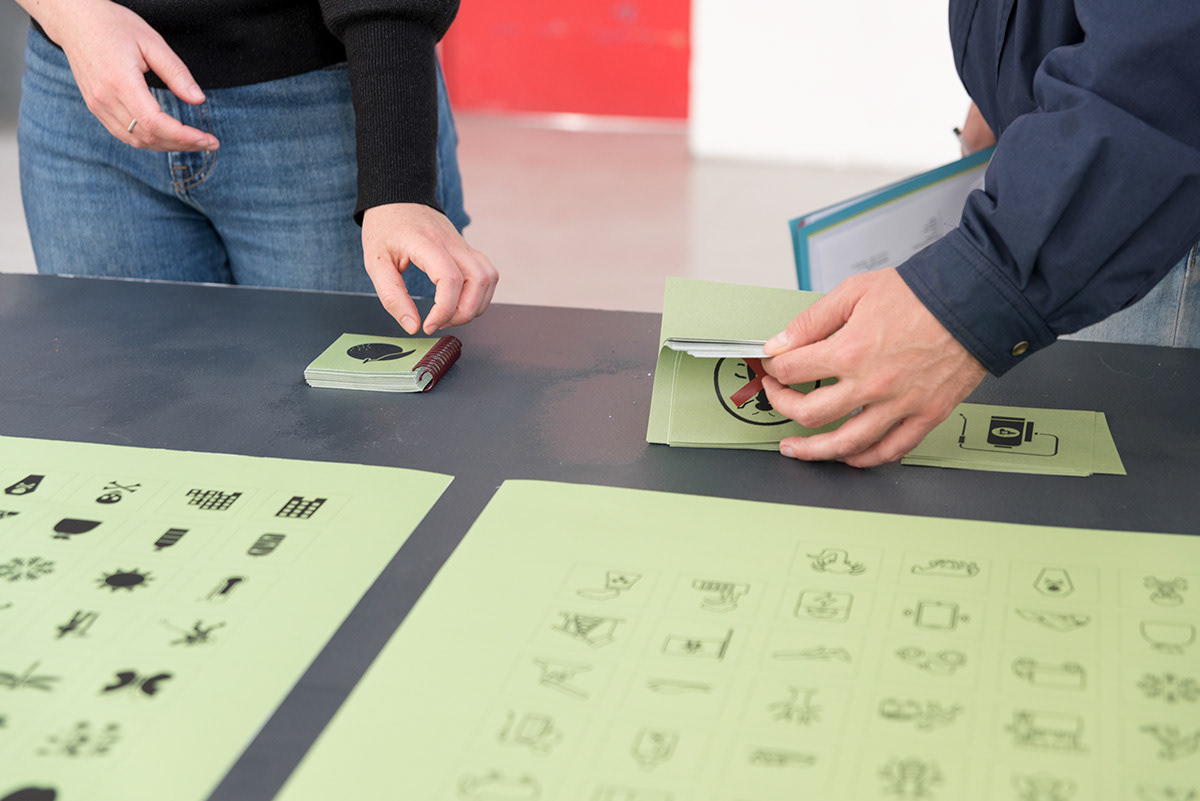

Pour fabriquer mes ateliers, il a fallu que j’établisse des codes, en passant par une série de tests.

Tests de matières, de formats... en passant également par l'étape de la création d'une bibliothèque visuelle

(des pictogrammes notamment), à partir de laquelle les jeux allaient se baser.

Tests de matières, de formats... en passant également par l'étape de la création d'une bibliothèque visuelle

(des pictogrammes notamment), à partir de laquelle les jeux allaient se baser.

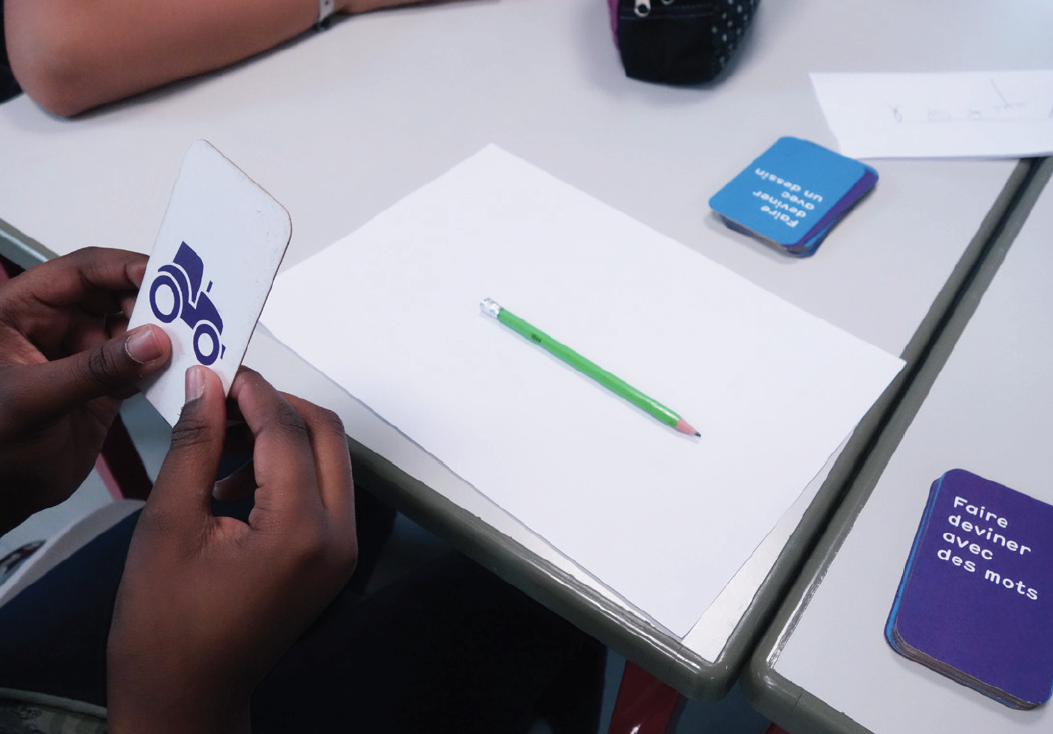

Atelier 1 : « Vous avez dit environnement ?»

Le premier atelier testé en classe était destiné à établir le vocabulaire qui serait nécessaire pour les autres jeux,

et au passage évaluer le niveau de connaissances des élèves.

Les règles sont les suivantes: piocher une carte et faire deviner ce qu’elle représente aux autres joueurs de son équipe selon le bon moyen: si la carte piochée est bleue, faire deviner aux autres avec des mots, si la carte est violette,

faire deviner avec un dessin.

et au passage évaluer le niveau de connaissances des élèves.

Les règles sont les suivantes: piocher une carte et faire deviner ce qu’elle représente aux autres joueurs de son équipe selon le bon moyen: si la carte piochée est bleue, faire deviner aux autres avec des mots, si la carte est violette,

faire deviner avec un dessin.

Atelier 2 : « Vous avez dit naturel ?»

Le second atelier permettait de poursuivre dans l’évaluation des acquis, tout en ouvrant la discussion à chaque question. En effet, l’intervenant pouvait se servir d’un point relevé dans le jeu comme prétexte pour aller plus

en détail sur ce sujet.

Les règles sont ici semblables à un quiz : le maître du jeu lit une affirmation. Les joueurs y répondent par «vrai»

ou «faux». À la fin de chaque question, il est possible de scanner le Qr code figurant au dos de la carte,

renvoyant vers des informations supplémentaires.

en détail sur ce sujet.

Les règles sont ici semblables à un quiz : le maître du jeu lit une affirmation. Les joueurs y répondent par «vrai»

ou «faux». À la fin de chaque question, il est possible de scanner le Qr code figurant au dos de la carte,

renvoyant vers des informations supplémentaires.

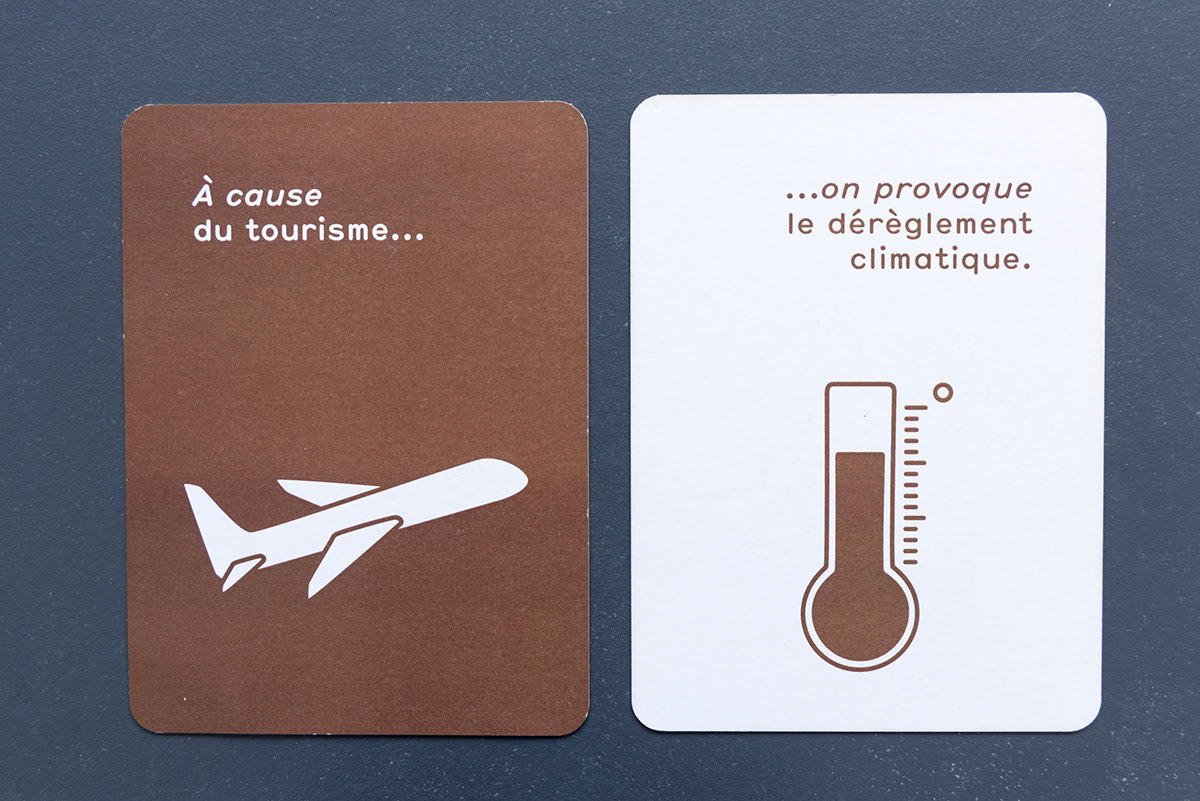

Atelier 3 : « Vous avez dit action de l'homme ?»

Ensuite, le troisième atelier montrait si les enfants avaient bien compris les répercussions des actions de l’homme

sur l’écosystème.

Pour jouer, les élèves retournaient une carte et faisaient des propositions au maître du jeu sur la carte à rechercher pour créer une paire. Une fois la cause et la conséquence reliées oralement, ils pouvaient retourner d’autres

cartes pour trouver les deux dessins correspondant entre eux.

sur l’écosystème.

Pour jouer, les élèves retournaient une carte et faisaient des propositions au maître du jeu sur la carte à rechercher pour créer une paire. Une fois la cause et la conséquence reliées oralement, ils pouvaient retourner d’autres

cartes pour trouver les deux dessins correspondant entre eux.

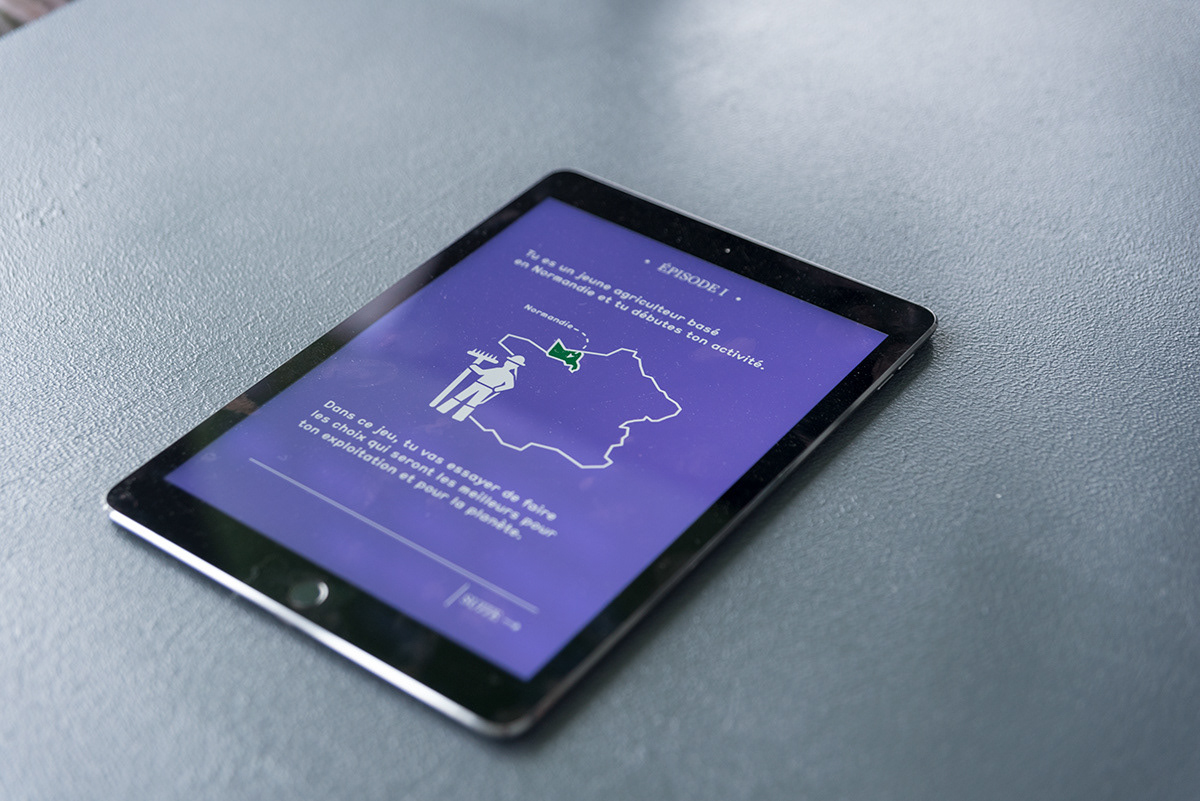

Atelier 4 : « Vous avez dit agriculteur ?»

Enfin, le quatrième atelier pouvait se voir comme une synthèse des jeux précédant : les enfants avaient-ils

bien assimilé la pensée écologique ?

Le joueur est placé dans la peau du personnage principal d’une histoire : ses choix influenceront le cours

de celle-ci.

bien assimilé la pensée écologique ?

Le joueur est placé dans la peau du personnage principal d’une histoire : ses choix influenceront le cours

de celle-ci.